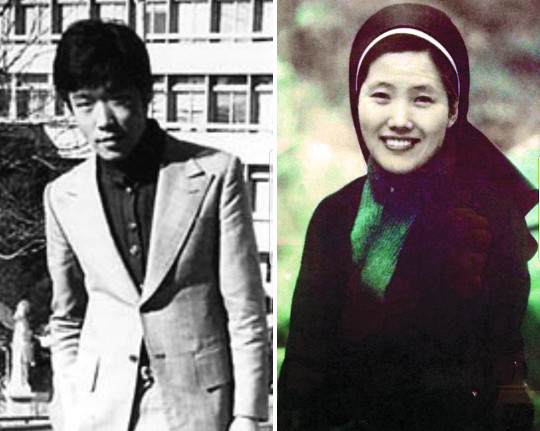

칼럼 [역경의 열매] 최일도 <8> 퇴원 직후 김 수녀 찾아 ‘수선화’ 노래로 마음 전해

-

운영자

운영자 - 119

- 0

사람과의 관계가 하나둘 끊어지면서 미래의 길도 점차 안갯속으로 사라졌다. 더 이상 견디기 어려웠다. 음식을 먹지도, 잠을 이루지도 못했고 건강이 급속도로 나빠졌다.

만나는 사람마다 “얼굴이 왜 그러냐”고 물었다. 자꾸 헛구역질이 나고 얼굴이 검게 타들어갔다. 당시 오류동에 있던 국립원호병원으로 갔다. 과로와 수면부족으로 인한 영양실조라며 급성간염으로 추정되니 당장 입원하라고 했다.

어머니와 누나는 당시 나의 행동거지를 무척 못마땅해 했다. 천주교 주변을 맴도는 것부터 싫어했고, 더욱이 김연수 수녀를 놓고 괴로워하는 나를 이해할 리 없었다. 어머니는 병문안도 오지 않았다. 외로움과 그리움을 견디다 못해 그녀가 교사로 근무하는 계성여중으로 전화를 걸었다.

기대하지 않았는데 뜻밖에 그녀가 받았다. 병색이 완연한 내 목소리를 들은 그녀는 통닭 한 마리를 사들고 병문안을 왔다. 너무도 반가웠지만 그녀는 주위의 시선으로 10분도 지나지 않아서 병실을 떠났다. 내가 쓴 시 ‘그리움’과 자신이 쓴 ‘그리움’이란 시를 남겨놓고. 나와 그녀의 시를 소개하고자 한다.

“온갖 수목이 잿빛으로 우거진 / 그대의 뜨락엔 지금 / 몇 구비의 하늘이 구비치고 있습니까 / 사랑하는 슬픔에 / 눈물 짓는 그런 심정으로 / 참으로 사랑하는 이여 / 그대의 가슴엔 지금 / 몇개의 계절이 접히고 있습니까 / 아침마다 새로 태어나는 언어로 / 당신의 이름을 부르고 부를 때마다 / 내 사랑은 자취도 없이 / 연연히 깊어만 가는데 / 몇 만 겹의 장막이 우릴 에워쌌기에 / 당신을 향한 내 그리움은 / 이토록 다 풀리지 않는 것입니까”(최일도)

“바람도 / 아무도 모르게 일어나 / 안으로 치닫더니 / 꽃처럼은 꽃처럼은 살지 못해 / 끝내 살 수 없어 / 소리없는 모반의 깃발로 나부끼는데 / 떨며 나부끼는데 / 바람도 / 바람도 바람도”(김연수)

그녀가 사라진 병실은 다시 적막감에 휩싸였다. 링거를 머리 위에 들고 병원 옥상으로 뛰어가 버스를 기다리는 그녀를 바라보았다. 그녀는 망연히 땅바닥을 응시한 채 차 한대를 그냥 보냈다. 병실에 외로이 남아 있을 내가 마음에 걸렸는지 눈을 돌려 병원 창가를 바라보았다. 이윽고 나를 발견하고는 손을 가슴 높이로 올려 한번 흔들었다. 그러고는 그대로 얼어붙은 자세로, 소리 없는 울음으로 마음을 읽어주며 사랑의 아픔을 고스란히 받아주었다.

그렇게 아무 말도 할 수 없어 멀리서 바라볼 수밖에 없는 그 애잔함과 슬픔이라니. 내게 들려준 도라지꽃의 전설과 함께 그녀는 아직도 내 가슴에 남아 가실 줄 모르는데 말이다. 바로 그때처럼 그녀는 천천히 고개를 들어 먼 산을 바로 보고는 이윽고 내게 따뜻한 미소를 보내주고 떠났다. 김연수 수녀의 표정은 온화한 봄날의 훈기 같았다. 입가에 맴도는 잔잔한 그녀의 미소는 세상의 고통을 모두 겪고 난 승자의 그것과 닮아 있었다.

거짓말처럼 그녀가 다녀간 후 병세는 좋아졌다. 퇴원하자마자 수녀원을 찾아갔다. 문전박대를 각오했으나 뜻밖에도 들어갈 수 있었다. 나를 보고 반기면서도 깜작 놀란 그녀에게 “내 말을 잠시만 들어 달라”고 했다. 어색한 침묵이 흘렀다.

‘그대는 신의 창작집 속에서 가장 아름답게 빛나는 불멸의 소곡, 또한 나의 작은 애인이니, 아아 내 사랑 수선화야.’ 나는 작은 목소리로 떨며 노래를 불렀고 그녀는 가만히 듣고 있었다. 노래를 마치자마자 바로 일어나 나왔다. 다음에 이어질 그녀의 말이 듣기가 두려웠기 때문이다.

정리=이사야 기자 [email protected]

이런 글도 찾아보세요!

댓글 0

권한이 없습니다. 로그인

![[역경의 열매] 김선도 <1> 성시화된 평북 선천서 태어난 것은 축복](/files/thumbnails/412/401/003/50x50.fill.jpg?t=1670645716)

![[역경의 열매] 박신애 <10·끝> “매일 새벽기도로 씨 뿌리고 봉사 계속할 것”](/files/thumbnails/192/401/003/50x50.fill.jpg?t=1670645718)

![[역경의 열매] 박신애 <10·끝> “매일 새벽기도로 씨 뿌리고 봉사 계속할 것”](/files/thumbnails/195/401/003/50x50.fill.jpg?t=1670645717)

![[역경의 열매] 박신애 <9> 성경공부 인도하다 멤버들과 ‘크리스탈교회’ 개척](/files/thumbnails/124/401/003/50x50.fill.jpg?t=1670645719)

![[역경의 열매] 박신애 <9> 성경공부 인도하다 멤버들과 ‘크리스탈교회’ 개척](/files/thumbnails/127/401/003/50x50.fill.jpg?t=1670645719)

![[역경의 열매] 박신애 <8> 일용직 근로자에 한 끼 제공 370여회 이르러](/files/thumbnails/080/401/003/50x50.fill.jpg?t=1670645721)

![[역경의 열매] 박신애 <8> 일용직 근로자에 한 끼 제공 370여회 이르러](/files/thumbnails/083/401/003/50x50.fill.jpg?t=1670645720)

![[역경의 열매] 박신애 <7> 오르간 석사과정 전 과목 A학점으로 마쳐](/files/thumbnails/009/401/003/50x50.fill.jpg?t=1670645722)

![[역경의 열매] 박신애 <5>“남편 슈퍼박테리아 치료제 개발도 인도하실 것”](/files/thumbnails/741/400/003/50x50.fill.jpg?t=1670645722)

![[역경의 열매] 박신애 <4> 부모님 기도대로 남편이 간염·에이즈 치료 신약 개발](/files/thumbnails/616/400/003/50x50.fill.jpg?t=1670645724)

![[ 역경의 열매] 박신애 <3> 부모님 기도대로 교회 반주자 돼 봉사의 길](/files/thumbnails/531/400/003/50x50.fill.jpg?t=1670645724)

![[역경의 열매] 박신애 <2> 뜻밖의 800달러… 가난한 유학생 부부에 축복](/files/thumbnails/412/400/003/50x50.fill.jpg?t=1670645725)

![[역경의 열매] 박신애 <1> “오늘도 굶는 라티노 위해 밥 한 끼 나눕니다”](/files/thumbnails/417/399/003/50x50.fill.jpg?t=1670645725)

![[역경의 열매] 이승율 <25·끝> 베드로를 닮은 나… 그물 던질 ‘깊은 곳’은 북한](/files/thumbnails/128/399/003/50x50.fill.jpg?t=1670645726)

![[역경의 열매] 이승율 <24> 청년들 위한 창업선교로 복음의 지평 확대](/files/thumbnails/074/399/003/50x50.fill.jpg?t=1670645728)

![[역경의 열매] 이승율 <23> “비즈니스 선교는 하나님의 훈령이자 섭리”](/files/thumbnails/008/399/003/50x50.fill.jpg?t=1670645729)

![[역경의 열매] 이승율 <22> ‘나그네 사랑하라’ 말씀대로 코스타·ISF 섬겨](/files/thumbnails/917/398/003/50x50.fill.jpg?t=1670645730)

![[역경의 열매] 이승율 <21> 동북아 시대는 하나님 섭리… 민족의 미래 걸려](/files/thumbnails/869/398/003/50x50.fill.jpg?t=1670645731)

![[역경의 열매] 이승율 <20> 아시아의 융합 비전 ‘동북아공동체연구회’ 햇빛](/files/thumbnails/662/398/003/50x50.fill.jpg?t=1670645732)